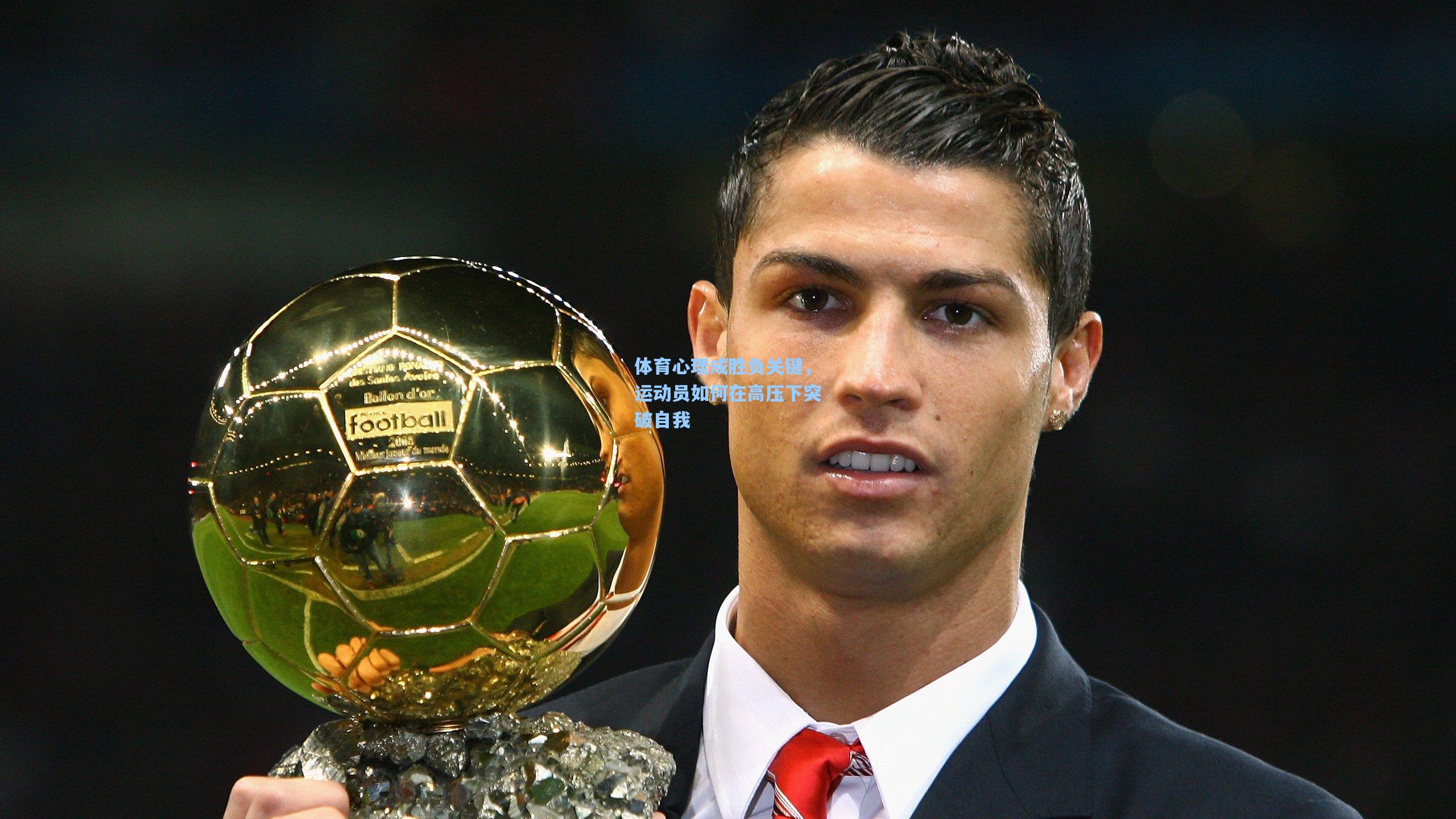

体育心理成胜负关键,运动员如何在高压下突破自我

在竞技体育的赛场上,pg电子模拟器胜负往往不仅取决于运动员的身体素质和技术水平,心理状态的强弱同样成为决定比赛走向的关键因素,近年来,体育心理学逐渐走进大众视野,越来越多的运动员和教练团队开始重视心理训练,将其视为提升竞技表现的重要一环,从奥运冠军到职业联赛选手,心理素质的锤炼正成为他们突破自我、创造佳绩的隐形武器。

心理因素:看不见的“赛场对手”

在2023年世界田径锦标赛男子100米决赛中,美国短跑名将弗雷德·克里在最后20米突然减速,最终以0.01秒之差屈居亚军,赛后,他在采访中坦言:“我的身体状态很好,但那一刻,我的大脑突然空白了。”这种“关键时刻掉链子”的现象并非个例,许多运动员都曾因心理波动而错失良机。

体育心理学家指出,高压环境下的焦虑、自我怀疑甚至过度兴奋都会影响运动员的临场发挥,在网球比赛中,顶尖选手往往在抢七局中表现出更强的心理韧性,而年轻球员则容易因紧张导致技术变形,英国网球名将安迪·穆雷曾公开表示:“在我职业生涯的早期,我常常因为情绪失控输掉比赛,后来通过心理训练,我学会了如何在压力下保持冷静。”

心理训练:从“辅助工具”到“必备技能”

过去,心理训练常被视为锦上添花的辅助手段,但如今,它已成为职业运动员的日常必修课,NBA金州勇士队的明星球员斯蒂芬·库里每周都会与团队的心理教练进行一对一沟通,学习如何应对客场球迷的干扰和比赛中的低谷期。“心理训练和体能训练同样重要,”库里说道,“它帮助我在投篮失准时快速调整心态。”

在中国体育界,心理训练也逐渐受到重视,中国女排主教练郎平在带队期间,特别聘请了专业的体育心理团队,帮助队员克服大赛前的紧张情绪,在2021年东京奥运会上,中国女排在逆境中连胜强敌,队长朱婷表示:“心理教练教我们如何用呼吸法和正向暗示缓解压力,这让我们在关键时刻更加专注。”

科技助力:大数据与脑电波分析

随着科技的发展,体育心理训练也进入了智能化时代,许多职业球队开始利用大数据分析运动员的心理状态,英超曼城俱乐部通过可穿戴设备监测球员的心率变异性(HRV),以此评估他们的心理疲劳程度,并据此调整训练计划。

脑电波(EEG)技术也被应用于心理训练中,德国国家足球队在2014年世界杯前,使用神经反馈训练帮助球员提升专注力,研究人员通过监测球员的脑电波,指导他们在比赛中保持“最佳心理状态”,德国队夺得冠军,这一成功案例让更多球队开始探索科技与心理学的结合。

年轻运动员的心理健康:不容忽视的课题

在追求成绩的同时,运动员的心理健康问题也日益凸显,尤其是年轻运动员,长期的高强度训练和竞争压力可能导致焦虑、抑郁等心理问题,2022年,美国体操名将西蒙·拜尔斯因“心理原因”退出奥运会部分比赛,引发全球对运动员心理健康的关注。

国际奥委会随后发布声明,呼吁各国体育组织加强对运动员的心理支持,中国游泳奥运冠军孙杨也曾公开谈论自己因舆论压力而失眠的经历:“运动员也是普通人,我们需要学会如何面对失败和批评。”

未来趋势:心理训练将更普及化

随着体育科学的进步,心理训练不再局限于职业运动员,业余体育爱好者也开始意识到它的价值,许多马拉松跑者通过冥想和可视化训练提升比赛表现,青少年体育培训中也逐渐引入心理辅导课程。

体育心理学家预测,未来十年,心理训练将成为体育教育的标准组成部分。“就像我们不会忽视体能和技术一样,心理素质的培养也将成为运动员成长的基础,”美国奥委会心理顾问戴维·史密斯表示,“谁能更好地掌控自己的心态,谁就能在竞争中占据优势。”